Gli anni ’90 sono stati un decennio fondamentale nello sviluppo e nella metamorfosi dei videogames. Proprio in questa decade, infatti, il videogioco ha sperimentato nuove tecnologie come il 3D ed ha acquisito piena consapevolezza di sé diventando un autentico fenomeno di massa grazie ad un sistema come PlayStation, console che ha fatto conoscere per la prima volta il medium videoludico anche ad un’utenza casual. Tanti sono stati i cambiamenti attraversati dai videogames in questo decennio; tra nuovi e sempre più potenti hardware, nuove tipologie di gioco ed un nuovo modo d’intendere il videogioco da parte di un bacino molto più variegato rispetto agli anni ’80, tante sarebbero le cose da scrivere e sulle quali soffermarsi.

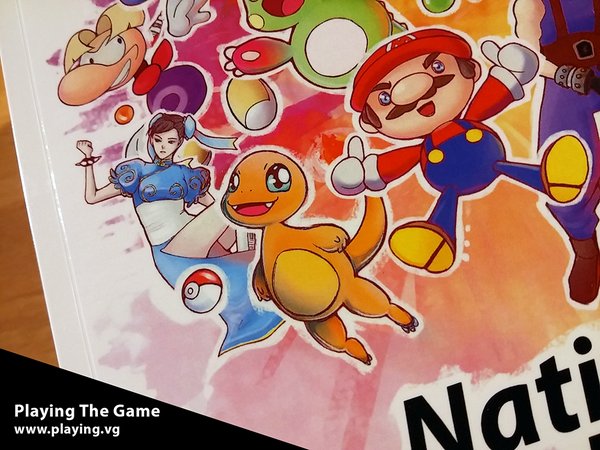

Di quanto gli anni ’90 siano stati cruciali per questa forma d’intrattenimento è ben consapevole Playing The Game, realtà creata da VjVISUALOOP – al secolo Paolo Branca – che si occupa di promuovere il videogioco tramite eventi, festival e conferenze. È lo stesso Branca, nell’introduzione di Nativi Videoludici (la seconda pubblicazione di Playing The Game dopo Textural Videogames), a parlare di com’è strutturato il volume: tre parti, in ognuna delle quali si affrontano tematiche di diversa natura relative ai videogames negli anni ’90. Nella prima parte figurano vere e proprie confessioni da parte di alcuni esperti del settore (Francesco Alinovi, Delilah, Fabio Di Felice, Enrico Galdolfi, Marco Lago, Mario Petillo, Tonilight), mentre nella seconda sono intervistati dei giovani (Alien, Andreajk3, anonimo, Riccardo Bonomi, Dimitri, il Ladro, Opporo, Giorgio Promettini, Salvatore, Francesco Santi, Shadowlight, superCata27, Alessio Susi, Massimiliano Zinnanti) accomunati dal fatto di essere nati negli anni ’90 (da cui il nome dell’opera Nativi Videoludici); a tutti loro vengono rivolte domande sul primo approccio ai videogames, sulla percezione dei videogiochi da parte dei propri genitori, sulla durata di una sessione di gioco, sul proprio rapporto con i videogiochi e su come questo sia cambiato nel corso del tempo. La terza ed ultima sezione del libro, infine, presenta tre saggi brevi che si soffermano su aspetti legati all’evoluzione dei generi e sul rapporto tra i videogiochi e altri media.

Tanta la carne al fuoco in questo libro: vengono citate alcune delle macchine di maggior successo dell’epoca (Game Boy Color e PSX, ma anche sistemi nati nel decennio precedente come NES e Master System) ed alcune delle saghe nate o affermatesi in questo decennio come Tomb Raider, Crash Bandicoot, Final Fantasy, Resident Evil e Silent Hill. Tra le cose che risaltano maggiormente ci sono il rapporto tra genitori e figli (alcuni genitori osteggiano i videogiochi, altri fanno invece addirittura da apripista al gaming) ed esperienze di carattere sociale, su come ad esempio il videogioco fosse l’unica forma o quasi di passatempo in una realtà isolata o su come una console portatile potesse far nascere legami anche forti con altre persone. Spicca in particolare l’eterogeneità dei commenti da parte dei giovani intervistati a proposito di come possa essere cambiato il modo d’intendere i videogiochi; per alcuni non vi sono particolari differenze tra la generazione nata negli anni ’90 e quella attuale, mentre altri sottolineano come il non conoscere il passato possa condurre i più giovani a non sperimentare nulla che si differenzi da produzioni mainstream offerte su un piatto d’argento dalle multinazionali del settore. La differenza di opinioni contribuisce – e questo è uno degli obiettivi che Playing The Game si è prefissato – ad un dibattito dinamico e costruttivo.

Le considerazioni si fanno più “tecniche” ed approfondite nella parte dedicata ai saggi brevi. I tre saggisti (Lucio Campani, Andrea Peduzzi e Francesco Toniolo) disquisiscono, rispettivamente, sulle variabili che determinano l’evoluzione di un genere videoludico, su come un gioco – Gone Home – possa consegnarci un modello, come quello statunitense medioborghese, esplorabile ed arricchito da elementi tipici dei survival horror e su una lettura ecocritica di Unreal, che ci consente di inquadrare questo FPS sotto una luce inedita.

Impossibile non soffrire di nostalgia nello sfogliare Nativi Videoludici, ripensando ad un’epoca sì sperimentale ma anche più genuina e certamente più spensierata. Tuttavia, lo scopo di questa pubblicazione non è tanto quello di piangersi addosso rinfacciando un passato che non tornerà, bensì guardare avanti pensando a quanto fatto finora e a quanto si possa ancora proporre in futuro; insomma, andare avanti tenendo vivo il ricordo di un qualcosa senza il quale oggi l’industria videoludica non sarebbe la stessa.