Ari Aster è un regista che si sta rapidamente facendo conoscere grazie a quei suoi lungometraggi perturbanti che, pur pregni di orrore, si dimostrano sempre affascinanti all’occhio ed eleganti nei contenuti. Dopo Hereditary e Midsommar, l’autore torna dunque in scena con Beau ha paura, una pellicola che contenutisticamente preserva le caratteristiche elementari dell’immaginario topico dell’autore, ma le stravolge al fine di spingere lo spettatore verso un’esperienza più astratta e artistica di quanto non sia lecito aspettarsi. Beau ha paura sarà un film profondamente divisivo, molti lo odieranno visceralmente, altri ne valorizzeranno i pregi, ma tutti non potranno fare a meno di serbarlo in memoria.

Beau ha paura, ma non è colpa sua

Il mondo abitato da Beau Wassermann (Joaquin Phoenix) è un mondo tanto orribile da essere surreale. Tutti vogliono approfittarsi del prossimo, violenza e degrado si estendono dietro ogni anfratto, i cadaveri vengono abbandonati regolarmente a marcire per strada e persino le mura domestiche sono sotto la costante minaccia di invasori e animali letali. Il mondo abitato da Beau Wassermann non è evidentemente un mondo reale, piuttosto è una percezione fortemente distorta della quotidianità di ogni giorno, una deturpazione estrema dei fatti le cui cause possono risalire a un bagaglio traumatico di origine infantile.

Beau è infatti vittima consapevole di un rapporto malato con la madre, Mona Wassermann, un’imprenditrice di successo che sin dal momento del parto lo ha coperto di ansie e preoccupazioni. Complice la totale assenza della figura paterna, la donna ha estirpato da suo figlio ogni forma di indipendenza al fine di imporgli un legame di affetto morboso e, utopisticamente, incondizionato. Poco sorprendentemente, il tentativo è sfociato nei decenni in un potente complesso edipico, un sentimento conflittuale le cui ripercussioni raggiungono vette impreviste in occasione di un fatale incidente domestico.

Il decesso di Mona getta Beau in una spirale di shock e senso di colpa, in un’allucinazione che trasforma il mondo da lui vissuto, già orribile e minaccioso, in un panorama demente che è al contempo ridicolo e angosciante, con il risultato che il suo viaggio per raggiungere la cerimonia funebre materna si trasforma in un’odissea joyciana. In pieno flusso di coscienza, l’avventura di Beau illustra con una sincerità stravolgente la complessità del rapporto di amore e odio che è possibile sviluppare all’interno di nuclei familiari disfunzionali, nonché le risonanze che queste possono avere sulla salute mentale degli individui.

Una seduta molto lunga

Beau ha paura è un film da 178 minuti, in pratica tre ore, certamente non è per tutti. Sotto certi versi, l’opera ricorda le alchimie introspettive e surreali del notevole Synecdoche, New York di Charlie Kaufman, ma con un buon 60 minuti di girato aggiuntivi che, probabilmente, avrebbe potuto ricevere una maggiore sfoltita. Sia chiaro, Beau ha paura è tutto meno che noioso – ci sono accoltellamenti, peni giganti, ragni assassini, rapimenti, suicidi, scene d’amore, trip lisergici, sparatorie e intrighi di varia natura –, ma vien facile credere che una miglior sintesi non avrebbe causato danni alla narrazione, soprattutto perché molti degli episodi raccontati hanno più un carattere rafforzativo che additivo. Non contribuiscono troppo alla trama, ma servono a intensificare la potenza della psiche del protagonista.

La durata importante non è però l’unico ostacolo che potrebbe scontentare il palato degli spettatori. Beau ha paura può sembrare un film inconcludente e forse lo è. Il suo epilogo non è il trionfo catartico di un crescendo progressivo, semplicemente la pellicola arriva a un certo punto e poi termina (proprio come il capolavoro di Kaufman). Si tratta di un risvolto che può essere frustrante, ma che abbraccia con convinzione le poetiche di Aster, elevandole a traguardi che i suoi lavori precedenti non erano mai riusciti a raggiungere. L’ultima opera del regista rappresenta uno di quei rari casi in cui un prodotto di intrattenimento di massa racconta la malattia mentale con sensibilità e consapevolezza invece che come un fenomeno clownesco e banalizzato. Dopo tutti quegli anni di abusi, il destino di Beau non poteva che essere inconcludente, trascinato all’infinito. I traumi si possono superare, ma è difficile che non lascino segni, e Beau è tanto segnato da essere difficilmente recuperabile.

Il pozzo avvelenato

La trasmissione familiare di un “male” era già parte integrante di Hereditary, a suo modo Beau ha paura ripercorre con occhi nuovi un orizzonte da cui Aster aveva già attinto, ma che all’epoca aveva navigato con atteggiamento didascalicamente horror. Ciò giunge a favore, ma anche a demerito, dell’opera stessa, la quale sembra guardare a traguardi tecnici altamente autoriali, ma senza essere ancora in grado di toccare effettivamente le vette della cinematografia contemporanea.

L’approccio onirico e deviato della pellicola ricorda da lontano le atmosfere di David Lynch e Alejandro Jodorowsky, più da vicino quelle di Yorgos Lanthimos o Gaspar Noé, tuttavia Aster non può ancora vantare la raffinatezza necessaria a tener testa a personaggi di tale caratura. In generale la pellicola è di buona fattura, il responsabile della fotografia, Pawel Pogorzelski, è un collaboratore storico del regista, i due lavorano insieme armoniosamente e il loro affiatamento è in grado di partorire immagini degne di nota, tuttavia nel complesso la potenza visionaria rimane tutto sommato contenuta, non spicca per fare visionario. Lo stesso limite si riscontra nelle musiche di The Haxan Cloak, le quali sono funzionali, ma prive di grande memorabilità.

Beau ha paura è una creatura di mezzo, non ha il coraggio dirompente di sperimentare percorsi completamente inediti e avverte ancora la necessità di ancorarsi a un’impostazione relativamente generalista, ma al contempo i suoi tratti cominciano a dimostrarsi troppo astrusi per le consuetudini del grande pubblico. Con questo film, Aster mantiene i piedi in scarpe diverse, senza sbilanciarsi troppo né da una parte né dall’altra, col rischio di scontentare tutti.

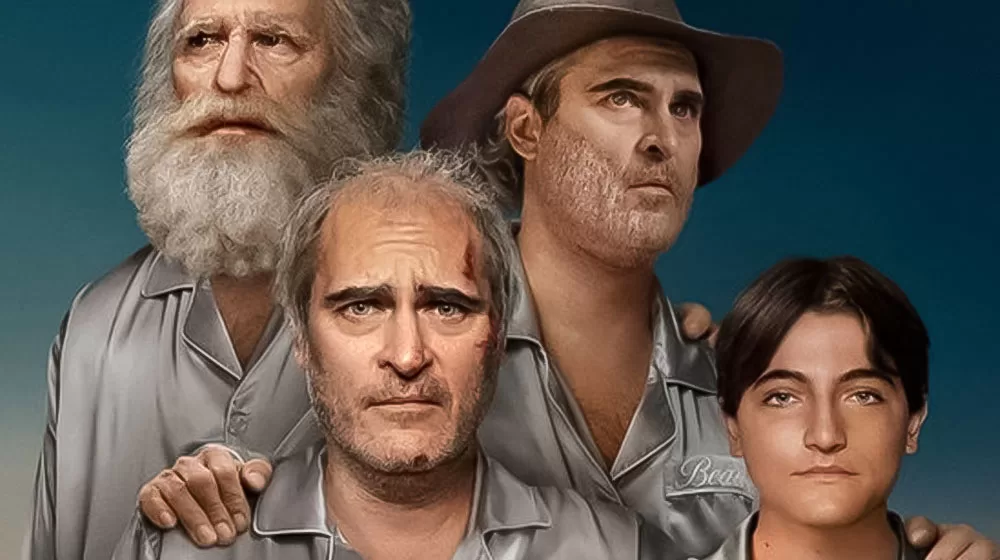

Meno azzardata è invece la scelta del cast: come spesso capita, Joaquin Phoenix riesce a reggere la pellicola quasi in autonomia, tuttavia gli attori di supporto sono tutti fenomenali, a prescindere da quanto sia minuscolo il loro ruolo. Nathan Lane interpreta un capo famiglia squisitamente inquietante nella sua bonarietà, Stephen McKinley Henderson continua a perturbare intere generazioni con la sua fisionomia alienante e persino la giovanissima Kylie Rogers riesce a divorare lo schermo vestendo i panni di un’adolescente problematica e dai marcati tratti autodistruttivi. Considerando l’alone surreale che ammanta l’intero girato sarebbe stato facile cadere in prestazioni pacchiane e stucchevoli, invece l’intero reparto attoriale si rivela un atteso punto di forza, è convincente e ammaliante anche nei momenti più ridicoli e improbabili. E di quelli ve ne sono molti.

Beau ha paura fa per voi?

Non sempre è facile fornire un giudizio “oggettivo” nei confronti di un’opera e Beau ha paura si dimostra una creatura particolarmente ambigua da valutare. Volendo offrire una posizione tranchant, potremmo riassumere la questione con un concetto lapidario: se siete in grado di cogliere e apprezzare i riferimenti cinematografici citati in questo articolo vale la pena che dedichiate tre ore della vostra vita alla pellicola, altrimenti potrebbe essere il caso di divergere la vostra attenzione verso un prodotto meno articolato.

Con la sua ultima fatica, Aster ha perso parte dell’accessibilità di massa che caratterizzava le sue precedenti pellicole, tuttavia ne ha guadagnato in stile e sfrontatezza, forse in carattere. Anche i cinefili che finiranno con il detestare l’avventura di Beau dovranno ammettere che, per estetica e contenuti, il film potrebbe rappresentare l’inizio di un immaginario “asteriano”, della nascita di un Autore che riversa la sua potenza creativa in tutto ciò che tocca. In un periodo storico come il nostro non possiamo che accogliere con soddisfazione l’idea che un regista tenti di ritagliarsi una sua dimensione artistica personale, che cerchi di esprimere qualcosa che sia propriamente suo. Al peggio, vedremo sorgere l’alba di un nuovo M. Night Shyamalan, con i suoi alti e i suoi bassi.